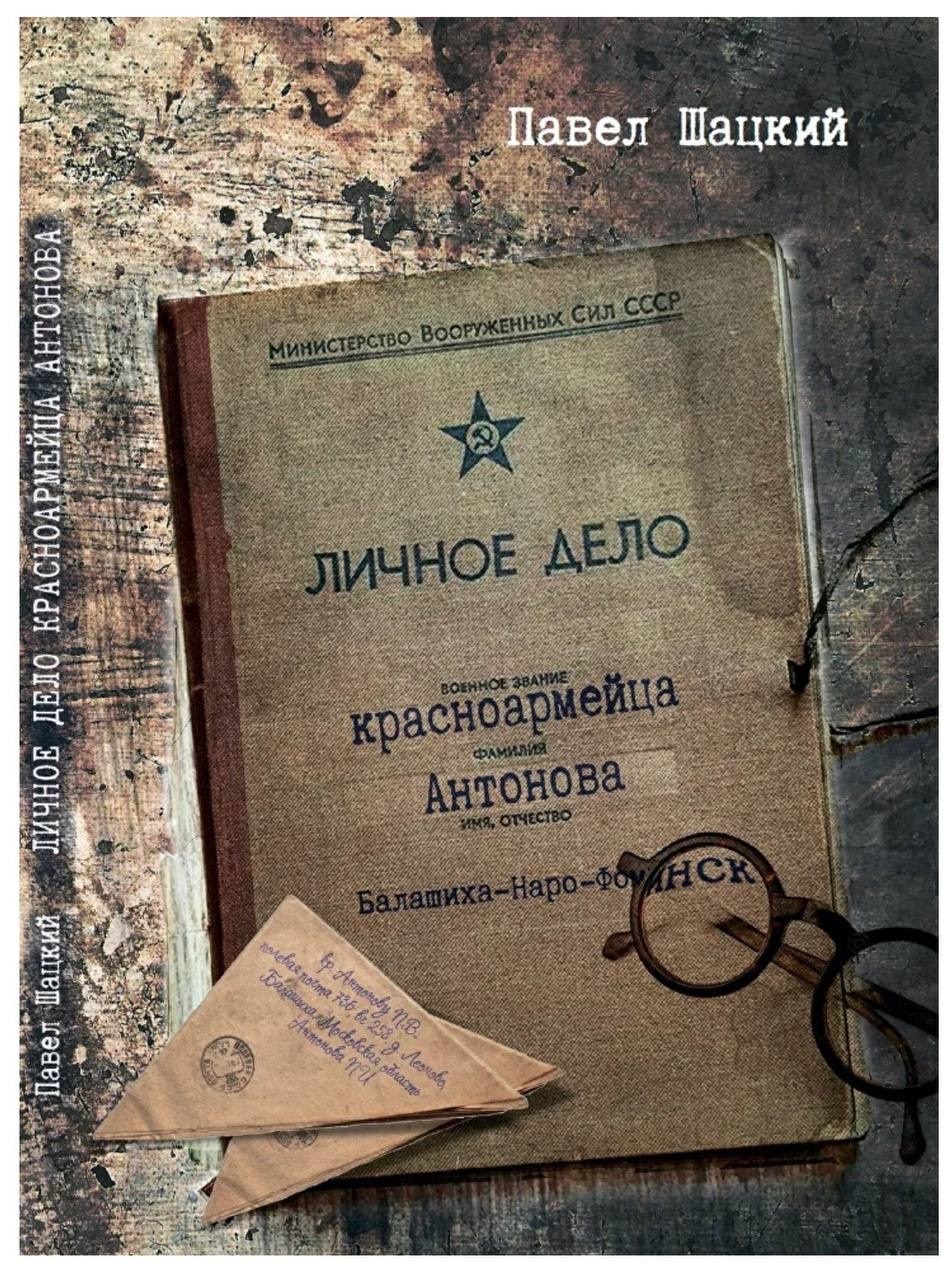

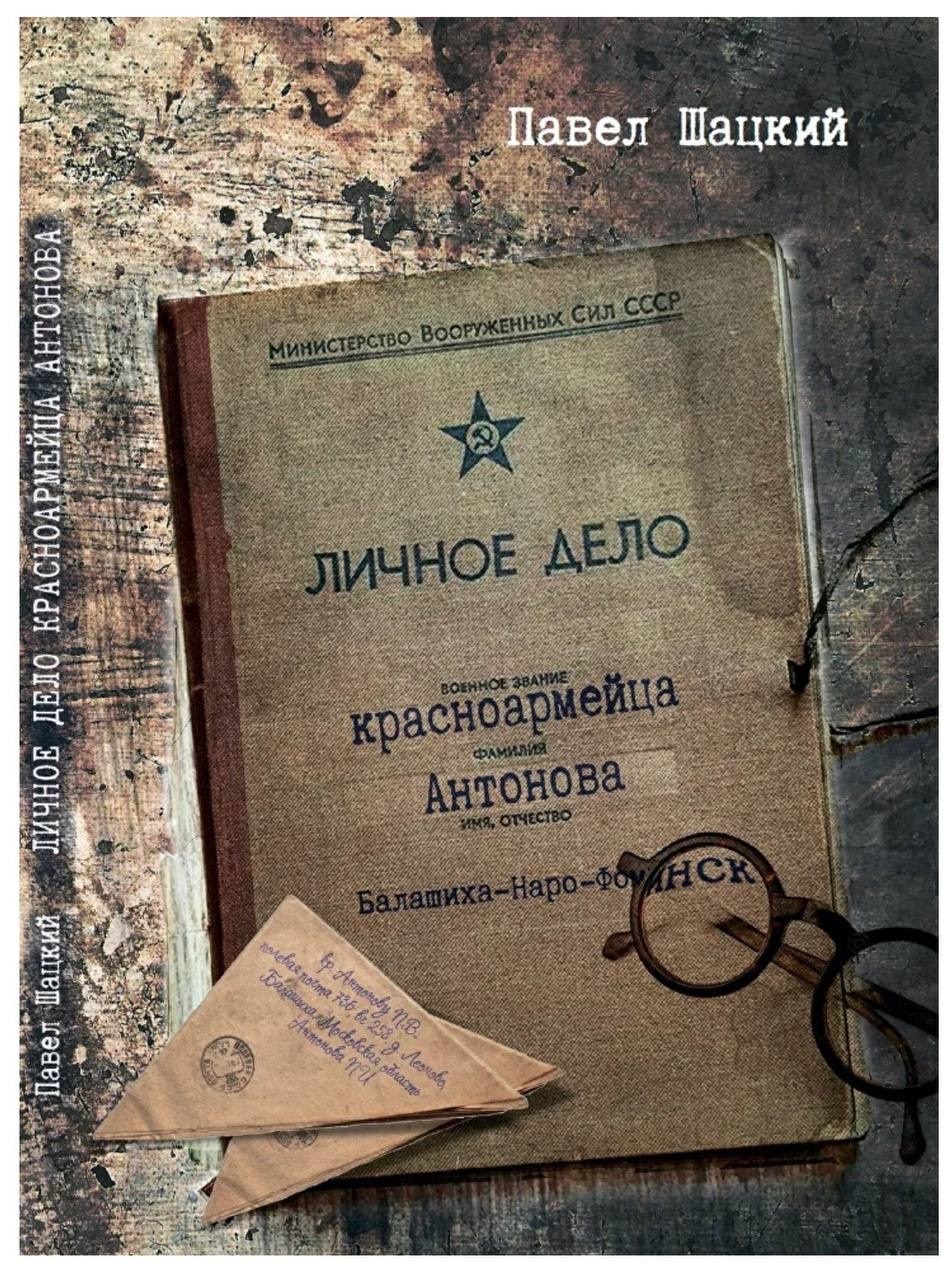

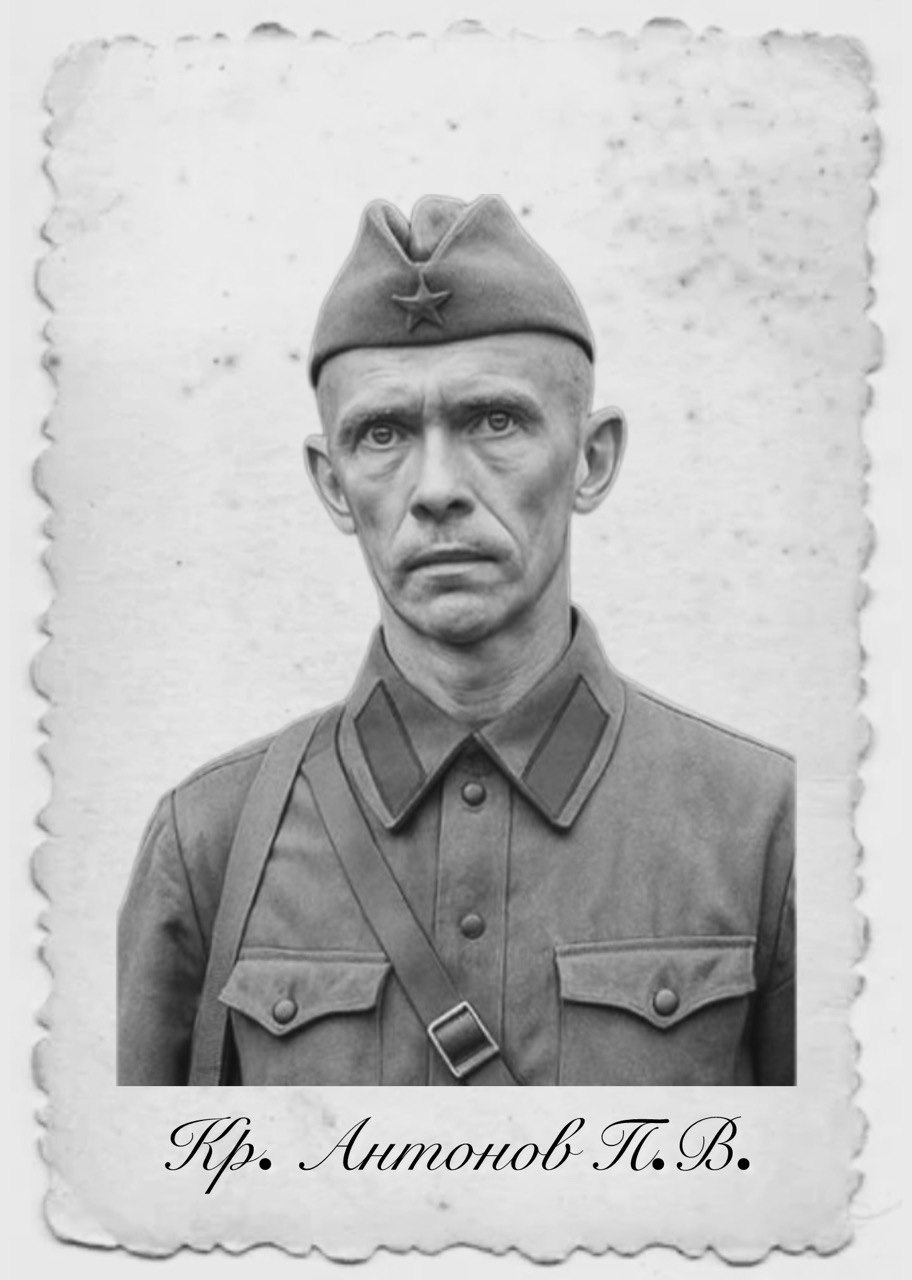

Павлу Васильевичу Антонову посвящается

В 2010—2014 годах, в преддверии 70-летней годовщины Великой Победы, зарождалась замечательная традиция «Бессмертный полк». Повсеместно восстанавливались именные списки ветеранов и павших в полях сражений. Наконец были оцифрованы военные архивы, привели в порядок воинские захоронения и мемориалы. Во многом благодаря этому, мне удалось найти братскую могилу, в которой, среди более чем двухсот павших воинов, упокоилась душа и моего дедушки Павла Антонова.

Он ушёл на фронт, оставив в подмосковной Балашихе жену и детей. Ушёл и не вернулся, как и миллионы советских граждан.

Работа над книгой «Личное дело красноармейца Антонова. Балашиха-Наро-Фоминск» помогла мне понять и принять многое в судьбе Павла Васильевича.

Я вместе с ним простился с его супругой и детьми, этой великолепной шестёркой в возрасте от одного до пятнадцати лет: Зоей, Руфой, Валентином, Надей, Владимиром и младшей Пелагеей. Прослужил около полугода, оказался в госпитале, написал последнее дошедшее до родных письмо…

Порой мне казалось, что я сам лежу на соседней койке эвакогоспиталя №1814, могу дотянуться до него, подать воды, помочь приподняться, поправить подушку… Дышал одним воздухом.

Я вновь потерял дедушку 26 апреля 1943 г. Потерял, чтобы обрести в канун 80-летней годовщины Великой Победы.

Моя книга — это способ сохранить память о наших предках. Не только о воинах, их жёнах, матерях и детях войны. Я счастлив побыть с ними на страницах родного моему сердцу мемориала «Личное дело красноармейца Антонова».

Такая возможность есть и у вас.

Они ждут этой встречи!

Они достойны памяти!

Наши предки достойны новой жизни в сердцах потомков.

С уважением, Павел Шацкий

Отрывок из главы 9 книги «Личное дело красноармейца Антонова»

…

Первый день новой жизни

Вечернюю сводку Совинформбюро слушали вместе: Павел, Пелагея, Зоя, Руфа, Валя, Володя, Надя и ещё одна маленькая, укутанная в белоснежную простынку и зелёное байковое одеяло кнопочка.

«Вчера, 9 декабря наши войска во главе с генералом армии товарищем

Мерецковым на голову разбили войска генерала Шмидта и заняли г. Тихвин. В боях за Тихвин разгромлены 12 танковая, 18 моторизованная и 61 пехотная дивизии противника. Немцы оставили на поле боя более 7000 трупов. Остатки этих дивизий, переодевшись в крестьянское платье, бросив вооружение, разбежались в леса в сторону Будогощь. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются».

— Ай да молодцы наши! Вот подарок-то какой на рождение нашей дочери сделали. Это же надо! Заставили фрицев в бабьих платьях да платках драпать. Прямо как французов под Москвой в 1812 году, — хохотал Павел, а за ним и все дети от мала до велика.

Валька вовсе зашёлся смехом, не остановить. Потом спрыгнул с лавки, стянул со старшей сестры выцветший платок, накинул его на плечи и голову и давай показывать, как фрицы, озираясь по сторонам, бегут, куда глаза глядят.

— Ну Валя, ты артист. Насмешил, аж больно стало, — охала и смеялась мама.

Это был их самый счастливый день за долгие месяцы, что длилась ужасная война.

— Девочка, дочка… Это надо понимать, что война пошла на разворот. К нашей победе, стало быть. Вы у меня теперь две Поли-Пелагеюшки, — сказал Павел, прикладывая малую Пелагею к сердцу, и нежно прижимая вторую к поросшей щетиной щеке.

Так началась новая жизнь и развивался безоговорочный разворот событий в тяжёлой войне: наши будут наступать и гнать фрицев, а Антоновы будут растить младшую доченьку. Её рождение и впрямь символически предзнаменовало поворот в ходе Великой Отечественной войны!

Трудный выбор

К апрелю 1942 года наметился поворот в войне: успешно завершилась операция «Тайфун» под Москвой. Враг был отброшен. Но этот успех не был безоговорочным.

С января 1942 г. шли тяжёлые сражения под Ржевом и Вязьмой. Весной и летом 1942 г. нас ожидало поражение в Крыму. Не лучше складывалась ситуация на Кавказе и на южном фронте в целом.

Продолжалась Блокада Ленинграда.

Всё это время в Балашиху, деревню Леоново и на заводы прилетали похоронные извещения. Стали возвращаться первые комиссованные после тяжёлых ранений красноармейцы и офицеры. Теперь, как говорится, из первых рук земляки могли узнать подробности доблестного боевого пути первого Балашихинского Народного Ополчения:

«Боевая помощь ополченцев понадобилась уже очень скоро. Балашихинский батальон прибыл на место боёв 31 июля 1941 года и занял оборону на восточном берегу реки Днепр в 281-м километре от столицы. Нашим землякам была поставлена задача оборонять Николо-Погорельскую и Билибинскую переправы, что в шести километрах севернее автомагистрали Москва–Минск. В бой с наступающими частями вермахта балашихинцы вступили 7 октября, и в течение двух дней вели беспрерывные бои.

В ночь с 8 на 9 октября, оставив на Днепре 8-ю стрелковую роту, усиленную пулемётным взводом, балашихинский батальон отошёл к реке Вязьма.

10 октября Балашихинский батальон занял оборону на рубеже населённых пунктов Костино, Киёво, Буханово, Нечаево. В его задачи входило не допустить немцев к штабу 19-й армии. А уже на следующий день многие бойцы сложили головы за Родину в неравном бою…» — Источник: Публикация «Историческая гибель Балашихинского батальона», Алексей Галанин, 12 ноября 2021 года, Камертон, № 145 за ноябрь 1921 года, webkamerton.ru

В те октябрьские дни 1941 года шли тяжёлые и кровопролитные бои. Они имели переменный успех. Наши защитники неоднократно теряли и восстанавливали рубежи обороны, отбивали атаки противника и шли в контрнаступления. В конечном итоге позиции ополченцев были восстановлены — фашисты были вынуждены вновь отойти к берегу реки Вязьмы.

«…В том бою погиб почти весь Балашихинский батальон, как, впрочем, и 1284-й стрелковый полк. Немногие вырвались из окружения. До рассвета 12 октября удерживался узкий трёхкилометровый коридор прорыва. Несколько сотен человек из состава двух отдельных полков дивизии вывел к своим комдив В.Р. Вашкевич…» — источник: «Балашиха в лицах и биографиях», Энциклопедический словарь, Издание первое, Дельта, Москва, 2005 год, стр. 39.

Впоследствии боеспособные группы Балашихинского батальона вольются в состав других частей и соединений и продолжат борьбу с противником. Поток земляков, уходивших на фронт, не иссякнет до последних месяцев войны. Только с заводов группы БЛМЗ на фронт уйдёт более 1300 человек. Уйдёт и Павел Антонов. Но пока он продолжал работу на предприятии. Как обычно, после работы Павел и сын Валя следили за сводками Совинформбюро. Из сотен населённых пунктов глава семейства интуитивно выхватывал знакомые, среди которых, будто по наитию, был Наро-Фоминск. Этот город под Москвой известен ему не понаслышке: он бывал там и улавливал отдельные географические ориентиры в сводках с берегов реки Нара.

Бои в этом регионе носили затяжной характер и частично совпадали с рождением дочери Пелагеи.

...

Боевые действия на Наро-Фоминском плацдарме продолжались до весны 1942 года.

...

В ту пору он ещё не знал, что это направление и 33-я армия станет для него последним местом службы. Он уже принял это решение, согласовал его с заводом, однако не решался сказать родным и близким.

«Последний бой – он трудный самый».

К лету 1942 года немец был выбит за границы Московского региона. Далее противник сосредоточился на других направлениях удара. Очевидно, что с тех пор заводам в Горенках, а также деревне Леоново ничто не угрожало. Но предприятия всё ещё находились в ведении наркомата обороны. Там продолжали производиться отдельные менее ответственные узлы и агрегаты, но в большей степени занимались ремонтом крупной военной техники. Для этого в наличие были большие площади, крановое хозяйство, подъездные пути и необходимое оборудование.

Уже к концу 1942 года и по мере улучшения ситуации на фронте, заводчане начали формировать планы по воссозданию довоенных производственных возможностей. Но эта перспектива оказалась отдалённой. Да и Павел Антонов не видел себя в этом процессе:

«В конце концов, я не станочник, не литейщик и даже не механик. Они нужны производству, им и пользоваться бронью. Что же касается счетоводов да бухгалтеров, тем более кассиров — их теперь и без меня хватает. Бабы и молодёжь хваткие и грамотные.

Похоже, я свою работу на этом направлении выполнил. Вот справлю малой Полюшке первый день рождения, да и пора на фронт…», — размышлял … Антонов, уже решивший стать красноармейцем П.В. Антоновым.

Размышлял без огласки. Оставил эту новость на последние деньки после заветного 9 декабря 1942 года. Однако супруге и родителям сообщил о решении заранее. Оттого, как ни старался наш герой наполнить первый день рождения дочери радостью, ничего у него не получалось. Да и старшие дети Зоя и Руфа — то ли прознали от матери, то ли догадались — были не к поводу печальны, если не сказать больше. Лишь малые, включая Валю от радости наминали невиданные разносолы да неведомо откуда появившуюся тушёнку из военного пайка. Не задумываясь, по какому поводу она возникла.

«Ладно вам дуться. Зоя, Руфа! Я обещаю, что так больше не буду. Лучше налегайте на тушёнку. Когда ещё такая будет», — шутил Валя, думая, что за

столом все такие кислые из-за него. Вот только не мог припомнить, что он такого натворил.

В этот вечер годовалая Пелагея почти не сходила с рук отца. Они будто срослись. Папа вглядывался в её ясное личико, озорные серые глазки, подмечая черты своей Пелагеи — той, которую встретил на Леоновской тропе более двадцати лет назад.

«Как же быстро пролетело время! Казалось, ещё пару лет назад пришёл на фабрику, познакомился с женой, справили свадьбу, а сам уже почти десять лет как на заводе: родил шестерых детей, да и родители совсем старики...

А будет ли у меня старость? Увижу ли я внуков? Да, что внуков! Увижу ли я как Вовка с Наденькой пойдут в школу, а Поля твёрдо встанет на ножки и побежит.

Как они без меня? А я без них?», — думал Павел и с трудом сдерживал вязкий, горький, горячий, словно угли, ком в горле.

Во внутреннем кармане его пиджака уже лежала трудовая книжка, в которой едва просохли чернила последней записи: «Уволен в РККА». Она будто прожигала ткань, кожу, плоть, разжигая сердце.

Ситуацию вернула в прежнее русло маленькая Пелагея. Сидя уже на шее у Папки, она начала лупить ладошками по его стриженной голове. Дочь будто напоминала ему, что истинным поводом вечерних посиделок стал её день рождения.

«Прости Поля, чуть не забыл…» — улыбаясь, сказал отец, снимая её с шеи и вновь усаживая на колени.

В этот последний вечер дома на коленях у папки пересидели все: и Валя, и малые Вовка, Наденька, и даже Руфа. Затем он долго шушукался со старшей Зоей. А когда уже стало совсем поздно, за столом остались только взрослые.

В тусклом свете керосиновой лампы они толковали до полуночи. Младшие давно уснули, а Зоя с Руфой из-за занавески, разделявшей полупространства комнатки, всё ещё вслушивались в разговоры взрослых. Да тоже недолго. Сон взял своё.

На другой день ещё до петухов Павел последний раз отправился на завод, где узнал место и время комплектования команды. Форму и паёк он получил накануне.

Вещмешок с одеждой до времени был спрятан за печкой, ну а паёк уже ополовинили на «банкете по случаю дня рождения».

Когда все проснулись, дети увидели, как мама, сдерживая слёзы, гладит папину одежду. В этот раз на столе под чугунным утюгом лежали не привычные белые рубахи да штаны, а гимнастёрка и галифе.

Всё встало на свои места.

— Ура, папка идёт фрица бить! Ура! Наша Красная армия с папкой в три счёта наваляет этим поганым фашистам. За три недели вышвырнут их обратно. И пинками погонят до Берлина! Правда, мама?— звенел голос мальчика.

— Правда, Валечка, правда. Так и будет, — крепясь отвечала мать.

Расставание состоялось тем же вечером 10 декабря 1942 года.

Всё было примерно так, как 22 июня 1941 года, когда они слушали сообщение о начале войны. Вот только малая Поля появилась на руках у папы, впервые примерившего военную форму.

В тот вечер новоиспечённый красноармеец нашёл слова для каждого из

Антоновых. Наконец, он ещё раз взял на руки внезапно заплакавшую босоногую Наденьку, поцеловал её в каждый мокрый глазик и произнёс: «Маленькая моя, доченька, всё будет хорошо. Ты главное слушайся маму и помогай ей. Я тебя очень люблю и буду писать. И ты мне пиши. Старшие сестрёнки тебе помогут. А когда вернусь, ты мне покажешь, чему научилась. И после этого мы больше никогда не расстанемся».

Он вновь поцеловал свою малютку, поставил её босыми ножками на самотканый коврик, покрывавший грубый дощатый пол избы, открыл дверь и вышел в зимнюю снежную ночь одна тысяча девятьсот сорок второго года.

Дверь захлопнулась, навсегда разделяя прошлое и настоящее.