В 1930-е годы советским правительством был выдвинут клич «Молодежь на торфоразработки!». И я вместе с подружками в 1938 году прибыла в поселок Верея Орехово-Зуевского района на работу в Ореховское предприятие торфяной промышленности. Меня зачислили на работу на участок сушки торфа торфяницей. Их работа приравнивалась к шахтерам угольных шахт и рудной промышленности. Мы добывали и производили ценное необходимое топливо для многих промышленных предприятий, заводов, фабрик, ТЭЦ.

Работать торфяницей на сушке торфа, а позже мотористкой мне пришлось многие-многие годы. Во время войны мы работали столько, сколько нужно было для Родины. Ежедневно поднимались в три часа ночи, шли на свои рабочие места, бараки-то были рядом, и трудились до 11 часов ночи. Такой был распорядок, такой уклад жизни. С первого дня войны мы считались мобилизованными, только на трудовой фронт. Так что нам тоже не сладко было, доставалось на полную катушку. Уставали, выматывались, очень, очень хотелось спать. Мы были готовы не кушать сутки, лишь бы отоспаться. Но такой возможности почти не было.

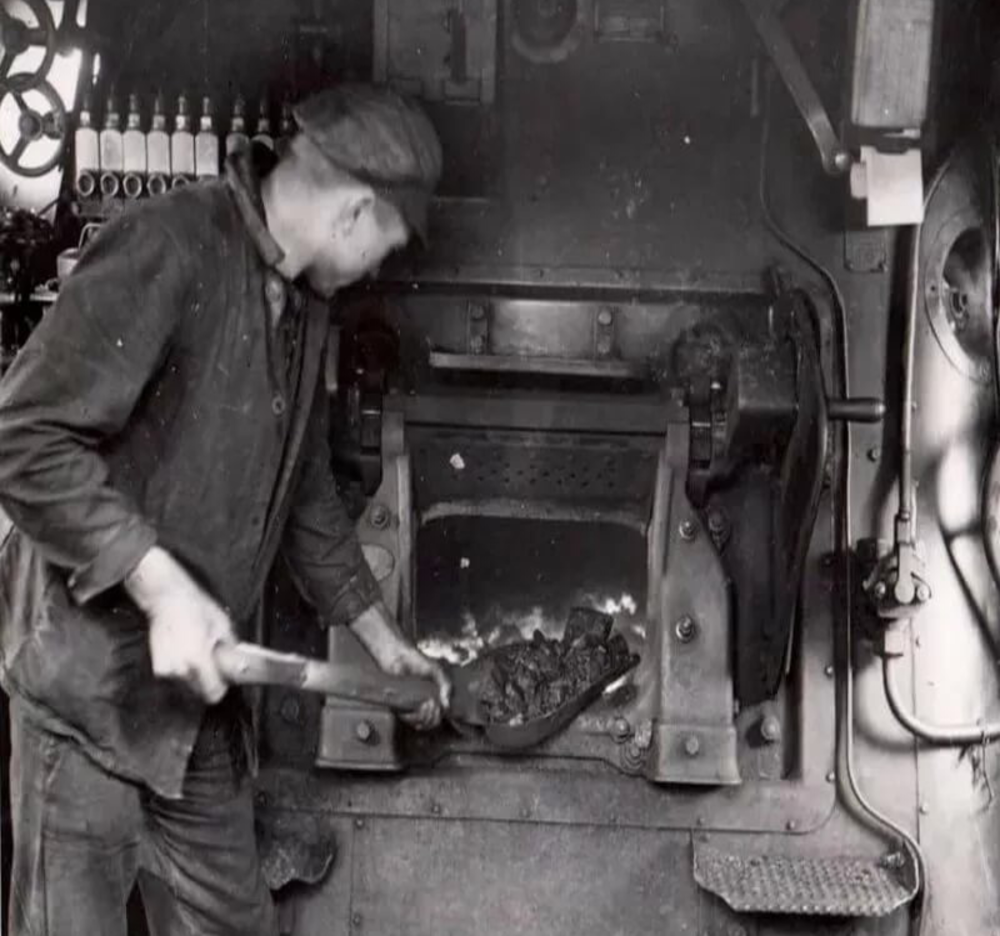

Процесс приготовления торфа очень трудоемкий. Все работы выполнялись вручную. Из подготовленных колодцев мотористка подавала по шлангам в карьер воду. Карьер размывали. Эту жидкую массу по трубам насосами подавали на специально подготовленные ровные по горизонту площадки (поля). Вода постепенно по желобкам уходила в канавы. Оставшаяся масса примерно в течение недели становилась густой и со временем почти высыхала. Она резалась на квадраты примерно 40х50 см. Этот квадрат ставился на один, потом на другой и на третий бок, пока совсем не становился сухим.

Готовый торф носили корзинами в вагоны, которые подавались под погрузку. Железнодорожным полотном служила узкоколейка, вагоны и паровоз по размеру были меньше обычных. Дорога была съемной. Ее постоянно снимали с одного места и устанавливали туда, где был подготовленный торф для погрузки. Эту работу выполняли старенькие мужчины или прибывающие с фронта инвалиды. Трудоемкие работы выполнялись быстро и четко, по-военному, без малейших задержек. Все понимали – Родине нужно дать в установленный срок качественный торф. Дисциплина – строжайшая, нельзя было опаздывать на работу ни на минуту. Трудились все честно и добросовестно. Норму всегда перевыполняли. Зарабатывали примерно по 300 рублей. Для сравнения, у начальника нашего почтового отделения был оклад в 127 рублей.

Наша работа носила сезонный характер. Работали с начала апреля и до ноября, точнее до наступления заморозков.

Во время войны немецкий самолет выкинул две бомбы на территорию нашего участка, где работало много людей. К нашему счастью, они не взорвались. На другой день картинка повторилась. И те, другие, сброшенные две бомбы, тоже не взорвались. Видимо для них оказался мягкий грунт. А, может, была диверсия советских военнопленных патриотов, работавших уже тогда на военных заводах в Германии.

Учитывая, что мы сутками находились в пыльных условиях, многие, совсем молодыми, стали болеть астмой, а некоторым девушкам на медкомиссиях давали третью и даже вторую группу инвалидности. За мои старания и честное патриотическое отношение к работе получила и я вторую группу. Кашель не проходил, думала, не выдержу, не перенесу. Слава Богу, со временем отпустило, прошла страшная одышка, перестали мучить удушающие приступы: таблетки, лечение и хорошее питание почти все поставили на свои места. Спустя некоторое время, вторая группа была снята, осталась навсегда третья. Так с ней и живу. В дождливую погоду я мучаюсь.

В личной жизни я не нашла себе вторую половинку. Встречалась с красивыми парнями, дружила, но по-настоящему кого-то полюбить не смогла, а жить с нелюбимым человеком, лишь бы выйти замуж, не решилась. Прожила всю жизнь одна.

Особо я и не унываю. Летом на огороде, чистый и свежий воздух, свои, без химикатов, фрукты и овощи, живу тихо, мирно, никому никогда не желала зла. Может, за это полюбил меня Господь и дает возможность пожить больше других и дольше. Спасибо Ему за это.