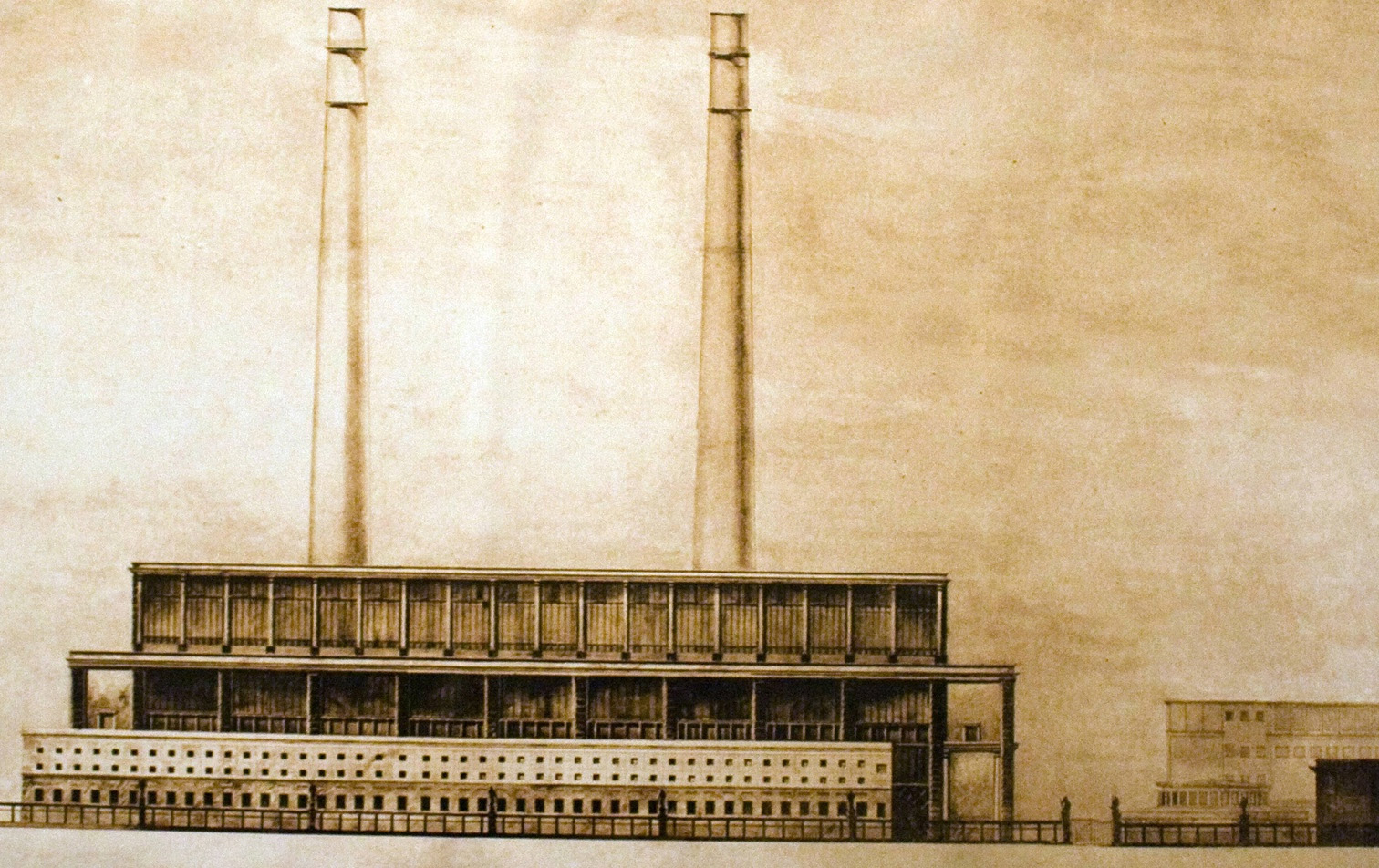

Сталинская ТЭЦ. Строительство начато в 1931 г., пущена 29 апреля 1936 г. (в пробной эксплуатации первый агрегат и два котла с сентября 1935 г.). Имя М.Я. Уфаева ТЭЦ-11 присвоено постановлением Совета Министров РСФСР 12 декабря 1977 г.

ТЭЦ-11 была сооружена в период с 1935 по 1940 г. с установкой теплофикационных турбин типа АТ-25-1 и АП-25-1 на начальные параметры пара 29 ата и 400 оС. Конструкция этих турбин была разработана Ленинградским металлическим заводом самостоятельно, на основе накопленного опыта, и имела ряд оригинальных решений. По своей мощности эти турбины с регулируемым отбором пара являлись крупнейшими в мире.

К началу Великой Отечественной войны на ТЭЦ было установлено четыре турбины среднего давления общей мощностью 100 тыс. кВт и четыре котла общей паропроизводительностью 620 т/ч.

На 1 января 1941 г. показатели тепловых сетей от ТЭЦ-11 выглядели следующим образом: протяженность тепловых сетей — 29,78 км, труб — 63,64 км, число абонентов — 50 (самый крупный — завод «Серп и молот», присоединен в 1940 г.), мощность — 74,61 тыс. Гкал/ч, теплоплотность — 5,87 тыс. Гкал/км2.

В течение первой недели после начала войны в Красную Армию было мобилизовано более половины основных специалистов ТЭЦ — машинистов турбин, паровых котлов, ремонтников. С 28 июня ТЭЦ перешла на 12-часовой график работы. Этот график оставался неизменным все годы войны.

Особое внимание было уделено светомаскировке. Проемы прикрывали деревянными щитами, закладывали мешками с песком. Кровлю здания разрисовали зеленожелтыми разводами, чтобы дезориентировать немецких летчиков. Под главным зданием был сооружен железобетонный подвал. В нём размещался станционный штаб МПВО и одновременно он являлся бомбоубежищем. У каждой турбины были сделаны индивидуальные убежища из отрезков металлической трубы.

Осенью, когда ухудшилась обстановка на фронте, станция была заминирована.

В первой половине октября персоналу ТЭЦ была выдана заработная плата за несколько месяцев вперед и вместо хлеба — мука. В котельной была сожжена станционная документация.

По решению правительства в конце осени 1941 г. турбогенератор № 4 мощностью 25 тыс. кВт и котел № 4 паропроизводительностью 160 т/ч были демонтированы.

В июне — августе 1942 г. турбина была отправлена на Безыменскую ТЭЦ Особстроя НКВД Куйбышевской области, котел — на строящийся Норильский комбинат в Красноярский край.

В ноябре 1941 г. при налётах вражеской авиации были причинены разрушения объектам, принадлежащим ТЭЦ: 12 фибролитовым жилым домам на Соколиной горе; кирпичному девятиэтажному дому (№ 114а) на шоссе Энтузиастов (10 % окон), кирпичному пятиэтажному дому по Гальяновской улице (60 % окон), двухэтажному деревянному каркасному дому (№ 130) по шоссе Энтузиастов (20 % стен), материальному складу (40 % кровли); главному водоводу на участке между Ленинской и Дзержинской железными дорогами (50 м), железнодорожной ветке ТЭЦ на станции Москва-Сортировочная Ленинской железной дороги (20 м, повреждена стрелка).

В третьем квартале 1941 г. из-за снижения нагрузок во время воздушных тевог, а также из-за отсутствия угля выработка электроэнергии снизилась до 71,64 млн кВт.ч. На конец 1941 г. располагаемая мощность станции составляла 75 тыс. кВт и 460 т/час. Персонал ТЭЦ-11 осенью 1941 г. участвовал в строительстве оборонительных сооружений. Лучшие токари электростанции С.Д. Абрашин, Н.А. Алексанов, из турбинного цеха — Н. Головкин, А. Савичев были направлены на ТЭЦ-9 в мастерские по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

В 1941—1942 гг. станция испытывала большие трудности с топливоснабжением и вынуждена была сжигать вместо проектного донецкого угля марки «Т», угли разных марок, к которым оборудование котельных не было приспособлено.

Снабжение топливом происходило в военные годы прямо с колес вагонов и с большими перебоями. В связи с затруднениями по топливоснабжению и общим дефицитом мощности, система была вынуждена работать некоторое время с пониженной частотой, что вызвало ряд аварий, в том числе, 27 февраля 1942 г. на ТЭЦ-11.

Из-за недостатка топлива в 1941 г. ТЭЦ недовыработала 48 млн кВт.ч электроэнергии. В ноябре станция получила угля на 30 %, а в декабре — на 36 % меньше, чем полагалось по плану. На 1 января 1941 г. остаток угля на складе составил около 3 тыс. т.

С января 1942 г. станция была вынуждена сжигать антрацитовый штыб разных марок. Из-за перебоев в снабжении углем только в первом квартале 1942 г. имели место 53 пуска-останова котлов и 46 — турбин. На 1 января 1943 г. остаток угля на складе составил всего 30 тонн. Освобожденный в результате разгрома немцев под стенами столицы подмосковный угольный бассейн спешно возрождался к жизни.

27 июня 1942 г. Народный комиссариат электростанций издал приказ № 100а о переводе ТЭЦ-11 на сжигание подмосковного угля. Длившийся более года переходный период оказался особенно тяжелым. Поскольку подмосковный уголь в 3 раза менее калориен, чем донецкий тощий, его требовалось сжигать втрое больше, чтобы обеспечить равенство показателей в паропроизводительности котлов. На практике достигнуть желаемого результата без коренной реконструкции оборудования было невозможно.

Сжигание большего объема топлива вело к образованию больших объемов уходящих газов, с выбросом которых существующие дымососы справиться не могли. Резко повысились скорости прохождения газов по газоходам котла. Потребовалось уменьшение площадей поверхностей нагрева пароперегревателей, так как температура пара могла превысить допустимые нормы. А при высокой влажности угля (32—33%) настоятельно требовалась организация его сушки перед размолом, а сам размол возросших его количеств в мельницах, имевших ослабленные редукторы, тоже оказался невозможным. Пока сжигался малозольный тощий уголь, шлак из-под топок котлов — его образовывалось сравнительно немного — вывозился в опрокидывающихся вагонетках вручную или с применением конной тяги. Вместе с ним отправлялась и сепарирующаяся из топочного пламени в шлаковые бункеры зола. С завершением в 1941 г. сооружения системы гидрозолоудаления золу смывной водой с помощью шламовых насосов стали отправлять в золоотстойник в районе реки Нишенки.

Подмосковный уголь имел в своем составе 24—26% золы. Шлака и золы стало накапливаться настолько много, что срочно встал вопрос не только о реконструкции шлаковых бункеров, но и всей системы золоудаления.

В 1942 г. удалось смонтировать четыре сушильные системы топливоподачи из шести. С нулевыми запасами угля электростанция зачастую работала и в 43-м, и в 44-м, и в 45-м годах. Сказывались перегруженность железных дорог в результате перевозки военных грузов, отсутствие надлежащего числа подвижных составов и трудности с добычей.

ТЭЦ ежегодно недополучала до 110 тыс. т угля. С разрешения НКЭС в 1943—1944 гг. недопоставки частично восполнялись за счет госрезерва (антрацитом). В 1944 г. антрацита было сожжено 53,4 тыс. тонн. Тем не менее, годовой план выработки электроэнергии оказался все же недовыполнен.

Подавляющее большинство аварий и браков имело место в котельном цехе.

В 1942 г. из 38 аварий и 88 случаев брака в целом по станции, в котельном соответственно 32 и 52. Только по этой причине было недовыработано 4,27% электроэнергии.

Численность персонала в годы войны на электростанции резко возросла. В 1941 г. она составляла 628 человек и находилась примерно на уровне 1940 г., в 1942 г. — 1007, в 1943 г. — 1244, в 1944 г. — 1056, в 1945 г. — 1115 человек. Значительную их часть состав составляли бойцы военно-строительной колонны, сформированной 6 января 1942 г. при Управлении Мосэнерго на правах отдельного батальона. На ТЭЦ были направлены три из пяти его отрядов. В отдельные годы численность бойцов колебалась от 176 (1944 г.) до 526 (1943 г.). Это были пожилые люди, признанные непригодными к строевой службе. Они трудились на выгрузке вагонов, шуровке угля в бункерах, очистке мельничного помещения от колчедана.

В 1942 г. электростанция пополнилась большой группой выпускников ремесленных училищ Ярославля.

Возрастной состав персонала электростанции свидетельствовал о значительной доле в нем молодежи (до 25 лет). Если исключить из расчета бойцов военно-строительной колонны, то в 43-м она равнялась 42, в 44-м — 33, а в 45-м — 34 %. Ушедших на войну мужчин заменили женщины. Доля женщин соответственно составляла 66, 55 и 63 %. Среди молодежи имелось много подростков в возрасте до 18 лет. Их численность в те же годы достигала соответственно 151, 92 и 74 человек.

В мае 1943 г. по решению ВЦСПС и НКЭС электростанции впервые присудили классное место во Всесоюзном социалистическом соревновании: третье место и денежная премия в сумме 40 тыс. руб. За работу в июне ТЭЦ присудили второе место и премию в 100 тыс. руб.

В августе 1943 г. станция завоевала первое место с получением переходящего Красного знамени Государственного комитета обороны и денежной премии в размере 225 тыс. руб. Коллектив удерживал знамя ГКО в течение трех месяцев (август—октябрь).

В конце ноября 1943 г. станция получила правительственное задание смонтировать энергопоезд мощностью 850 кВт для освобожденного Донбасса. За 35 дней поезд был построен и 25 декабря 1943 г. отбыл по назначению. Станция оказывала помощь в восстановлении Зуевской ГРЭС.

Всего за годы войны выработано электроэнергии — 2556,57 млн кВт.ч, отпущено тепла — З208,15 тыс. Гкал. По причине недобора котлами паровой нагрузки электрическая мощность ТЭЦ в 1944 г. недоиспользовалась на 15—17 тыс. кВт. Коэффициент использования установленной мощности турбин составлял 60,3 % (в 1943 г. — 40 %). Мосэнерго утверждало плановые задания с учетом реального положения дел. Но и они выполнялись не полностью.

В 1942 г. план по выработке электроэнергии удалось выполнить на 88,6 %, в 1943 г. — на 98,17, в 1944 г. — на 96,9, в 1945 г. — на 86,27 %; по отпуску тепла соответственно на 96,87, 101,68, 106,9 и 103,58 %. Планы не выполнялись, главным образом, из-за отсутствия достаточного количества угля.

На фронт со станции ушло более 150 человек, из которых не вернулись с фронта и погибли смертью храбрых, защищая Родину 40 человек. Вернулось на станцию 47 человек.

История

Строительство ТЭЦ-11 мощностью 25 МВт было начато в 1931 году. Она стала первой в стране электростанцией, полностью оснащенной оборудованием отечественного производства. 29 апреля 1936 года на ТЭЦ-11 были введены в эксплуатацию первые мощности — котлы № 1 и 2 и турбоагрегат № 1. К 1940 году на ТЭЦ-11 были введены в эксплуатацию еще три турбоагрегата и два водогрейных котла, электрическая мощность станции достигла 100 МВт.

В годы Великой Отечественной войны часть оборудования электростанции была демонтирована, установленная мощность сократилась до 75 МВт. Даже в военное время, несмотря на недостаток квалифицированных рабочих, сложности с поставкой угля и его качеством, на ТЭЦ-11 велась реконструкция оборудования.

После окончания войны строительство ТЭЦ-11 было продолжено, и к 1955 году ее мощность составляла уже 150 МВт. В 1958 году разработано проектное задание на расширение мощности ТЭЦ-11 до 300 МВт, этот показатель был достигнут к концу 1965 года.

С декабря 1957 года ТЭЦ-11 начала использовать в качестве топлива природный газ.

В 1960 году от ТЭЦ-11 был проложен первый в СССР теплопровод диаметром 1000 мм.

Постановлением Совета министров РСФСР от 12 декабря 1977 года № 620 станции присвоено имя Михаила Яковлевича Уфаева. В 1937–1940 годах и в 1943–1960 годах он занимал должность управляющего Районного энергетического управления (РЭУ) «Мосэнерго», в разные годы М.Я. Уфаев также был директором ряда электростанций Мосэнерго, в том числе ТЭЦ-11.

В 1989 и 1993 годах выполнено техническое перевооружение турбоагрегатов мощностью 50 и 100 МВт, введенных в эксплуатацию в 1964–1965 годах. Их мощность была увеличена соответственно до 60 и 110 МВт. В 1991–1992 годах был демонтирован закрытый топливный склад и часть топливоподачи. На их месте установлены два водогрейных котла КВГМ тепловой мощностью 180 Гкал/ч каждый.

В 2002 году на ТЭЦ-11 введен в эксплуатацию новый энергоблок мощностью 80 МВт с турбиной ПТ-80/100-130/13 и котлом ТГМЕ-436 паропроизводительностью 500 т/ч. В результате дальнейшей реконструкции электростанции заменены все трансформаторы. Введены в эксплуатацию автоматизированные системы коммерческого учета: газа (АСКУГ), тепла с сетевой водой (АСКУ-ТСВ пусковой комплекс). Выполнена реконструкция ГРУ-10 кВ и градирни № 5.

В настоящее время на ТЭЦ-11 ведутся подготовительные работы для обеспечения в ближайшие годы строительства нового химического цеха и нового промводопровода от Черкизовской системы водоснабжения.